Martha Muchow

|

Dr. Martha Muchow Geboren am 25.9.1892 in Hamburg, war enge Mitarbeiterin William Sterns und seit 1929 Wiss. Rätin am Psychologischen Institut. Nach Sterns Verdrängung sollte sie in den Schuldienst zurückkehren; sie erlag am 29.9.1933 den Folgen eines Selbstmordversuches. |

|

Weiteres zu und über Martha Muchow: Martha Muchow-Stiftung

Kurzbiographie

von Frau Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland

aus der Laudatio zur Einweihung der Martha-Muchow-Bibliothek (Jan. '07)

Martha Muchow wurde am 25.9.1892 als erstes Kind des Zollinspektors Johannes Muchow in Hamburg geboren. Ihr jüngerer Bruder Hans Heinrich kam 1900 zur Welt. Die Geschwister hatten bis zu Marthas Tod ein sehr enges Verhältnis, Hans Heinrich versuchte denn auch bis zu seinem Lebensende, das „Vermächtnis“ seiner Schwester vor allem durch die Herausgabe ihrer Werke zu erfüllen.

Von 1899 bis 1912 besuchte Martha Muchow zunächst die Volksschule, danach eine private höhere Mädchenschule in Hamburg, das städtische Lyzeum in Altona und schließlich das dortige städtische Oberlyzeum, wo sie Ostern 1912 ihr Abitur machte. Nach einem Jahr Vorbereitungszeit legte sie 1913 die Lehramtsprüfung ab und erwarb zweieinhalb Jahre lang erste Berufserfahrungen an einer höheren Mädchenschule in Tondern.

Von Herbst 1915 an arbeitete sie an Hamburger Volksschulen, „wo sie zuerst kleine Jungen, dann große Mädchen im 9. Schuljahr unterrichtet“ (Strnad 1949, S. 7). Parallel besuchte sie in ihrer Freizeit Veranstaltungen des Psychologischen Laboratoriums. Dieses war eine Abteilung des Seminars für Philosophie im „Allgemeinen Vorlesungswesen“, einer der Vorgängereinrichtungen der Universität Hamburg und wurde bis 1915 von Ernst Meumann und nach dessen Tod ab 1916 von William Stern geleitet. Martha Muchow beteiligte sich als Lehrerin in dieser Zeit an Aufgaben des Laboratoriums, wie zum Beispiel an der Ausarbeitung eines Beobachtungsbogens für die Auslese „begabter Volksschüler“. Ihr Interesse an wissenschaftlicher Arbeit zeigte sich auch darin, dass sie bereits 1918 erste Artikel veröffentlichte, so z.B. einen Beitrag über „die hauptsächlichsten Methoden der wissenschaftlichen Jugendkunde“ in der Preußischen Volksschullehrerinnen-Zeitung.

Konsequenterweise wurde sie mit der Neugründung der Hamburger Universität 1919 eine der ersten Studentinnen der Psychologie, Philosophie, der deutschen Philologie und Literaturgeschichte. „Ich hörte insbesondere die Vorlesungen der Herren Stern, Cassirer, Petsch, Borchling und Görland“ wird sie in dem biographischen Kalender zum Wiederabdruck ihrer Studie zum Lebensraum des Großstadtkindes (Muchow/Muchow 1998, S. 153) zitiert.

Im Herbst 1920 erreichte William Stern ihre Beurlaubung aus dem Schuldienst, um sie als „wissenschaftliche Hilfsarbeiterin am Psychologischen Laboratorium“ beschäftigen zu können. Dort übernahm sie vor allem Aufgaben einer „Unterrichtsassistentin“. 1923 schloss sie ihr Studium mit einer summa cum laude bewerteten Promotion über „Studien zur Psychologie des Erziehers“ ab. Für die Tätigkeit am Psychologischen Laboratorium erwirkte William Stern immer wieder eine Verlängerung der Beurlaubung vom Schuldienst. Einige Schwerpunkte ihrer dortigen Arbeit:

1924 beschäftigte sie sich mit psychologischen Untersuchungen über die Wirkung des Seeklimas auf Schulkinder – dazu wurden Tbc-gefährdete Hamburger Arbeiterkinder begleitet, die zur Kur in die Kinderheilstätte auf Wyk geschickt worden waren.

Im Dezember 1926 wurde die Ausbildung der künftigen Volksschullehrer der Hamburger Universität überantwortet. In diesem Rahmen übernahm Martha Muchow die Einführung eines sozial-pädagogischen Praktikums für die Lehramtsstudierenden. Forschungsmäßig begann sie gemeinsam mit Heinz Werner eine Studie über magische Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen und entwickelte einen Fragebogen zu „persönlichen Bräuchen“ – eine noch immer anregende Studie, die leider nicht zu Ende geführt werden konnte.

Sie betreute die von William Stern angeregte Untersuchungsreihe „Kind und Familie“, aus der eine Reihe von psychologischen Dissertationen – vor allem von Frauen (Strnad 1949, S. 9f.) – hervorgingen.

Martha Muchow leitete auch die Praktika der Studierenden auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychologie an. In diesem Rahmen fanden u. a. teilnehmende Beobachtungen zum Lebensraum von Großstadtkindern statt. Elfriede Strnad, die 1949 eine Würdigung des Wirkens von Martha Muchow für die sozialpädagogische Arbeit vorgenommen hat, zitiert zwei ehemalige Studentinnen mit ihren Erinnerungen an Martha Muchow: „Sie war die Seele des Institutes und hat für viele die Forschungsstätte zur geistigen Heimat gemacht“ schrieb Hanna Grüters-Kühn 1934 in der Zeitschrift „Die Frau“. „Schon die erste Bekanntschaft mit ihr war manchem Anfänger ein verheißungsvolles Erlebnis. – Man kam als junge Studentin nach Hamburg, betrat ihr Dienstzimmer, um sich zu den Praktika und Übungen anzumelden: da stand sie vor uns, eine kraftvolle blonde Gestalt von hohem Wuchs, die in markiger klarer Sprache nur das, was unbedingt zur Sache gehörte, mit uns verhandelte. Der Klang ihrer Stimme war bis in die leisesten Schwingungen hinein von wundervoller Reinheit, Ehrlichkeit und geistiger Durchformtheit; so war sie selbst, so war die Atmosphäre überall, wo sie weilte“ (zit. nach Strnad 1949, S. 10).

Und Brigitte von Pflugk äußerte schon im November 1933 in der Zeitschrift „Kindergarten“: „Man wurde selbst mehr, wenn man mit ihr sprach; uns gingen im Gespräch neue Blickrichtungen, neue Zusammenhänge auf. ... Sie hat uns vorgelebt, dass psychologisches Wissen nur Sinn hat, wenn es erweitert wird zu tieferer menschlicher Einsicht; wie diese Einsicht zu menschlicher Güte und Verstehen werden muss. Und wir erlebten, spürten, wie Güte und Verstehen sich im Wirken zeigte, an uns selbst, an anderen. Wir sahen ein, dass diese menschliche Einsicht erarbeitet werden muss, auch wissenschaftlich. – Zu solcher Haltung sollten wir gebildet werden“ (zit. nach ebd., S. 10f.).

Neben ihren engeren dienstlichen Aufgaben engagierte sich Martha Muchow gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Heinrich in der Jugendbewegung, vor allem in der Volksheimbewegung. Dieser neben der Sozialistischen Arbeiterjugend in den 1920er Jahren größte Jugendverband organisierte kulturelle Veranstaltungen und öffnete die Räume seiner fünf „Niederlassungen“ in Hamburg den Kindern und Jugendlichen des jeweiligen Viertels. Eine dieser Niederlassungen befand sich in der Maschnerstrasse in Barmbek in der Nähe der damaligen Familienwohnung der Muchows. Man kann die Hamburger Volksheime als Vorläufer-Institution der heutigen Jugendzentren ansehen (vgl. Zinnecker 1998, S. 31).

Martha Muchow bemühte sich auch um ihre eigene Fortbildung, so z.B. durch Teilnahme an einem internationalen psychologisch-pädagogischen Ferienkurs am Institut Rousseau in Genf, an dem sie Vorlesungen von Jean Piaget und Edouard Claparede hörte. In der Gesellschaft für Freunde des Vaterländischen Schul- und Erziehungswesens arbeitete sie an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Ausschüssen mit, z.B. über Probleme der Zeugnisreform oder über die Hortbedürftigkeit von Volksschulkindern. Sie war auch beteiligt an der Ausarbeitung von Plänen zur Errichtung von Tagesheimen für Großstadtkinder. Dieser Kontext führte sie zu einem stärkeren Engagement in der Kindergartenbewegung. Sie wurde ständige Mitarbeiterin im „Kindergarten“, das war die „Zeitschrift des Deutschen Fröbel-Verbandes, des Deutschen Verbandes für Schulkinderpflege und der Berufsorganisation der Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen e.V.“. Ab 1927 übernahm sie auch den Psychologieunterricht im neu eingerichteten Jugendleiterinnen-Lehrgang des Hamburger Fröbelseminars. Am 18.3.1930 wurde Martha Muchow zur Wissenschaftlichen Rätin – bzw. war damals nur die männliche Bezeichnung üblich, also zum Wissenschaftlichen Rat ernannt. Im gleichen Jahr zog das Psychologische Laboratorium in den „Pferdestall“ am Bornplatz (jetzt Allendeplatz) um und wurde zugleich umbenannt in Psychologisches Institut.

Ab dem Winter 1930 lässt sich einerseits eine internationale Anerkennung von Muchows Arbeit finden: So erhielt sie eine Einladung zu einer viermonatigen Reise in die USA, um dort sowohl amerikanische Methoden psychologischer Forschung zu studieren, wie auch selbst in verschiedenen Städten Vorträge über die Arbeit in Deutschland zu halten. 1931 war sie maßgeblich an den Vorbereitungen und Durchführungen des 12. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Hamburg beteiligt und erhielt dafür viel Anerkennung und Vertrauen. Durch Beziehungen zum „Bund zur Erneuerung der Erziehung“ konnte sie an Tagungen in der Schweiz, in Frankreich, Dänemark, Schweden und Finnland teilnehmen.

Andererseits vermerkt Elfriede Strnad bei Martha Muchow schon deutlich vor 1933 eine tiefe Beunruhigung: „Sie hat nie dazu geneigt, eine Schuld zu verschleiern, und sie quält sich selbst mit Vorwürfen des Versagens, wenn sie die Hilflosigkeit der sogenannten geistig-führenden Kreise der politischen Entwicklung gegenüber beobachtet. – In bebender Erregung erlebt sie die Machtergreifung durch den Nationalsozialismus“ (Strnad 1949, S. 17). Persönlich ist sie offenbar stark involviert in Hilfestellungen für andere Menschen, politisch Verfolgte wandten sich – so Strnad (ebd., S. 18) – täglich an sie.

Die Faschisten agierten ausgesprochen schnell gegen das Psychologische Institut, vor allem gegen William Stern und Heinz Werner. Beide wurden als Juden auf Grund des Berufsverbotsgesetzes „Zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7.4.1933 fristlos ihrer Ämter enthoben. Sie durften mit sofortiger Wirkung das Institut nicht mehr betreten. Martha Muchow hatte faktisch die Leitung des Instituts, wurde jedoch ebenfalls heftigen Diffamierungen ausgesetzt, zum einen weil das Psychologische Institut als „jüdisches Institut“ diskriminiert wurde, zum anderen, weil sie selbst als Nicht-Jüdin wegen ihres Engagements in der Jugendbewegung als Marxistin abgestempelt wurde. In einem Brief an die Hochschulbehörde vom 10.7.33 über die noch verbliebenen Mitglieder des Instituts heißt es zu Martha Muchow:

„Fräulein Dr. Muchow, die engste Vertraute von Prof. Stern, die ihn auch heute täglich besucht und mit ihm alle Pläne ausarbeitet, ist die Gefährlichste von allen dreien. Sie war aktivstes Mitglied des marxistischen ‚Weltbundes für Erneuerung der Erziehung‘, hat auf internationalen Tagungen, z.B. Genf, in seinem Sinne gewirkt, und war von Oberschulrat Götze in dessen letztem Amtsjahr beauftragt, das hamburgische Schulwesen ‚psychologisch‘ im marxistischen Sinne zu durchdringen. Ihr pädagogisch-psychologischer Einfluss ist unheilvoll und einer deutschen Staatsauffassung direkt zu wider laufend“ (Moser 1991, S. 497).

Privat machte Martha Muchow der Tod ihrer Mutter am 9. April 1933 schwer zu schaffen – diese erlag einem Schlaganfall wenige Tage nachdem sie traurig geäußert hatte, „dass man in dieser ungerechten Welt gar nicht mehr leben möchte“ (Strnad 1949, S. 17) Am 25.9.1933, also an Martha Muchows 41. Geburtstag, wurde das Institut verwaltungsmäßig an den nationalsozialistischen Erziehungswissenschaftler Gustav Deuchler, der neben Wilhelm Flitner der zweite Ordinarius für Pädagogik war, übergeben, der sie damit zugleich zurück in den Schuldienst entließ. Zwei Tage nach dieser Entlassung unternahm Martha Muchow am 27.9.33 einen Selbstmordversuch, dem sie am 29.9.33 erlag.

Hans Heinrich Muchow schilderte 1978 im Gespräch mit Jürgen Zinnecker dieses Ende: „‘Nachdem meine Schwester das Institut an Deuchler übergeben hatte, hat sie ganz schnell gehandelt. Wir erhielten noch einen Anruf von Professor Stern. Im letzten Gespräch, das er mit meiner Schwester geführt hat, hatte sie bereits Andeutungen in diese Richtung gemacht. Als wir zu ihrer Wohnung fuhren und schließlich die Tür aufbrechen ließen, lag sie zusammengebrochen beim Gasherd und hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten.‘ Als Heinrich Muchow am Begräbnistag die nationalsozialistische Fahne nicht hissen wollte, wurde er vom Blockwart dazu gezwungen. Und: ‚Professor Stern durfte am Grab meiner Schwester nicht sprechen‘“ (Zinnecker 1998, S. 30).

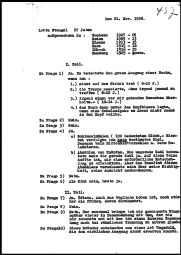

Fragebögen

Historische Fragebögen wiederentdeckt

|

Martha Muchow hat während ihrer Arbeit an der Universität Hamburg u.a. über "magische Alltagspraktiken" geforscht. Nachdem sie 1933 in den Selbstmord getrieben worden war, galten die Fragebögen zu diesem Projekt als verschollen. Gefunden wurden sie von Privatdozentin Dr. Maike Watzlawik von der TU Braunschweig während eines Forschungsaufenthaltes an der Clark University, MA, USA. Durch ihre Vermittlung ist es gelungen, diese Fragebögen nun für die Martha-Muchow-Bibliothek zu gewinnen. |

|

|

Die 488 Antwortbögen auf verschiedene Fragebögen und Aufsätze von Martha Muchow und Heinz Werner liegen im pdf-Format in der Bibliothek auf CD-ROM vor. |

|

Ein erläuternder Text von Heinz Werner mit dem Titel Über magische Verhaltensweisen im Kindesalter ist in der gleichen Ausgabe erschienen: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Jugendkunde, Vol. 29, Jg. 1928, H. 8, S. 465 - 476 |

|

Stolperstein

Am 22.April 2010 wurden auf dem Bürgersteig vor dem Hauptgebäude der Universität Hamburg zehn Stolpersteine verlegt. Mit ihnen wird an ehemalige Mitglieder der Universität erinnert, darunter auch Martha Muchow, die Opfer des Nationalsozialismus wurden.

Ausstellung

Ausstellung in der Martha-Muchow-Bibliothek

| Die Ausstellung, ursprünglich bis zum Jahresende 2012 geplant, ist in Teilen noch immer zu sehen, zum Teil werden die Exponate dauerhaft in der Bibliothek verbleiben. |

|

Der Geburtstag der Pädagogin und Psychologin Martha Muchow jährte sich am 25.9.2012 zum 120ten mal. Dies ist Anlass, die erstaunlich breite Nachwirkung der fast vergessenen Wissenschaftlerin aufzugreifen. Der Juventa-Verlag gibt zu diesem Zeitpunkt ihr wohl bekanntestes Werk „Der Lebensraum des Großstadtkindes“ erneut heraus (hrsg. Imbke Behnken und Michael-Sebastian Honig). Außerdem erscheint ein Band zu ihrem Leben, Werk und Weiterwirken unter dem Titel „Lebenswege und Lernräume“ (Autor/innen Hannelore Faulstich-Wieland und Peter Faulstich). |

|

Die Hamburger Wissenschaftlerin Martha Muchow (1892–1933) hat für ihre Arbeit gelebt Die Schwerpunkte lagen auf den Gebieten Begabungsforschung, Schulgestaltung, Kinderpsychologie, Kindergartenpädagogik sowie Lebensraum- und Entwicklungstheorie. Mit ihrer multiperspektivischen und -methodischen Herangehensweise verstand sie es, Psychologie mit Pädagogik, Theorie mit Empirie und wissenschaftliche Forschung mit konkretem Praxisbezug zu verbinden, wobei sie die Perspektive der Kinder einbezog. Ihre Biografie ist im Wesentlichen durch die Zusammenarbeit mit William Stern am Psychologischen Institut der Hamburgischen Universität sowie durch die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten geprägt, die ihr berufliches und privates Umfeld zerstörte. |

| Die Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft nutzt dieses Datum, um in der nach Martha Muchow benannten Fakultätsbibliothek eine Ausstellung (Ausstellungskonzeption und Realisierung: Cynthia Krell und Melanie Pieper unter Mitarbeit von Alf-Tomas Epstein und Hans-Georg Krüger) zu Martha Muchow zu zeigen und mit einordnenden Vorträgen zu begleiten. |  |

hybride Ausstellung

Hybride Ausstellung zu Martha Muchow

Im Jahr 2012 zum 120. Geburtstag von Martha Muchow präsentierte die Fakultät gemeinsam mit der Martha-Muchow-Bibliothek eine Ausstellung zu ihrem Leben und Werk. Neben den sowieso dauerhaft visuellen Setzungen im Innen- und Außenraum der Fakultätsbibliothek bestehen auch heute noch einige der temporären Ausstellungsteile, zudem gibt es einen Audioguide, der durch die damals zehn Stationen führte.

Wir haben uns entschlossen, diesen Audioguide - der bedingt dadurch, dass der Sprecher Peter Faulstich am 27.1.2016 verstarb, nicht mehr aktualisierbar ist - beizubehalten, ihn jedoch in diese Präsentation einzubauen. Für die einzelnen Stationen wird jeweils erläutert, was noch bzw. was nicht mehr zu sehen ist und wo möglich, werden die fehlenden Ausstellungsstücke hier durch Abbildungen ersetzt. Wir hoffen, dass dadurch ein hybrides Format entsteht, dem es gelingt, die Person Martha Muchow und ihre Leistungen auch für die Universität Hamburg weiterhin deutlich werden zu lassen.

Intro (Audioguide: Intro)

Von den Vitrinen gibt es nur noch die zur Station 3, die im Erdgeschoß im Bibliotheksraum steht. Die Publikationen von und über Martha Muchow, die ursprünglich in den Schaukästen im Eingangsbereich ausgestellt waren, sind alle im Bibliotheksbestand der Staats- und Universitätsbibliothek vorhanden - in der Martha-Muchow-Bibliothek finden sich viele Bücher unter den Signaturen A 810 und B 810. Viele ihrer Aufsätze sind digitalisiert und über die Homepage der MMB unter dem Reiter „Benutzung - Martha Muchow - Originaltexte“ abrufbar.

Station 1: Fensterfront im Gang vom Gebäude Von Melle Park 8 zur Bibliothek (Audioguide: Station 1)

Die Zeitleiste zur Biographie von Martha Muchow an der Fensterfront im Gang zur Bibliothek ist noch vorhanden.

Station 2: Schaukästen vor dem Eingang zur Martha Muchow-Bibliothek (Audioguide: Station 2)

Die Schaukästen vor dem Eingang zur Martha Muchow-Bibliothek beinhalten inzwischen andere Bücher. Wir zeigen hier stattdessen die Titelblätter der Ausgaben von Martha Muchows Hauptwerk „Der Lebensraum des Großstadtkindes“, nämlich die Originalausgabe von 1935; die Neuausgabe im Juventa-Verlag von 1998, die von Jürgen Zinnecker bearbeitet wurde; die anlässlich ihres 120. Geburtstags im Jahr 2012 ebenfalls im Juventa-Verlag erschienene von Imbke Behnken und Michael Honig herausgegebene Ausgabe; schließlich die ins Englische übersetzte von Günter Mey und Hartmut Günther 2015 herausgegebene Ausgabe. Ebenfalls abgebildet ist der Titel der 2012 erschienenen Würdigung Martha Muchows durch Hannelore Faulstich-Wieland und Peter Faulstich. Die im Audioguide erwähnten Aufsätze von Martha Muchow findet man auf der Homepage der MMB unter dem Reiter „Benutzung - Martha Muchow - Originaltexte“.

|

Erste Ausgabe von 1935 |

Neuausgabe 2012 |

|

Neuausgabe durch Jürgen Zinnecker, hier 1998 |

Englische Übersetzung von 2015 |

|

Ausgabe 2012 |

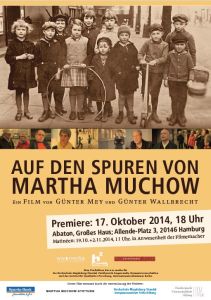

Der Film ist verfügbar: https://qualitative-forschung.de/film-muchow/#tab-online-film#tab-online-film (externer Link) |

Station 3: EG, Bibliotheksraum (Audioguide: Station 3)

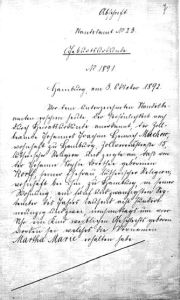

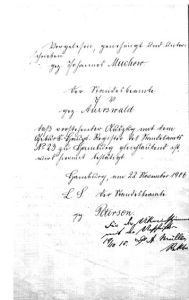

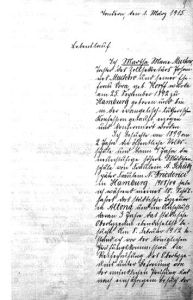

Sowohl die Büste wie die Vitrine mit den Ausstellungsobjekten ist noch vorhanden. Wir präsentieren davon hier einige Abbildungen wie z.B. von der Büste sowie eines der Fotos, das der Bildhauerin Karin Bohrmann-Roth als Vorlage diente, der Geburtsurkunde sowie den handgeschriebenden Lebenslauf von Martha Muchow - dessen Text im Audioguide vorgelesen wird. Ebenso hören Sie im Audioguide Auszüge aus einem Aufsatz von Martha Muchows Bruder Hans Heinrich, der zum Thema „Die Eltern und die Schularbeiten ihrer Kinder“ Einblicke in den familiären Alltag und damit in die Kindheitserfahrungen der Geschwister gibt.

|

|

|

|

|

Geburtsurkunde von Martha Muchow

|

|

|

Lebenslauf von Martha Muchow

Station 4: Vitrine I (Audioguide: Station 4)

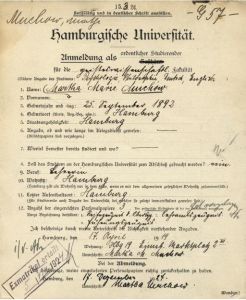

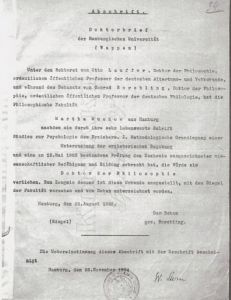

Diese Vitrine existiert nicht mehr, so dass die ehemals ausgestellten Objekte hier als Fotos

präsentiert werden.

Anmeldekarte zum Studium

Dissertation von Martha Muchow von 1923 (Deckblatt) |

Doktorbrief |

|

|

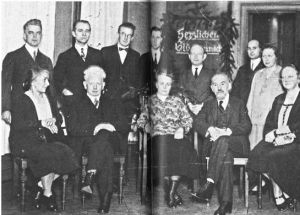

William Sterns 60. Geburtstag 1931

Station 5: Vitrine II (Audioguide: Station 5a, Station 5b)

Die Vitrine zu dieser Station existiert nicht mehr. Die Titelblätter der verschiedenen Ausgaben von Martha Muchows wichtigstem Werk „Der Lebensraum des Großstadtkindes“ haben wir bereits bei der zweiten Station abgebildet.

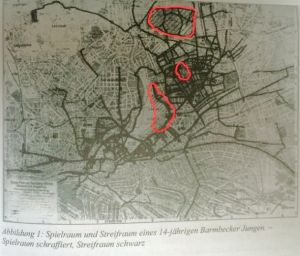

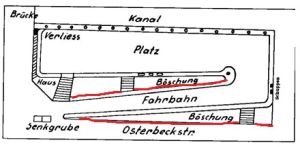

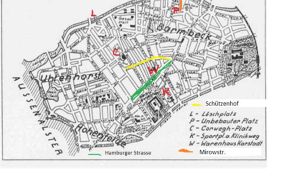

Spielraum und Streifraum eines 14jährigen Barmbeker Jungen |

Löschplatz um 1930 |

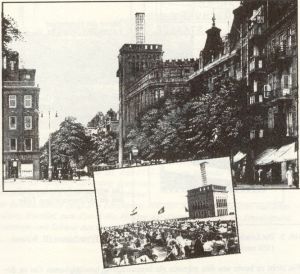

Barmbek 1932 |

Warenhaus Karstadt 1930 |

Station 6: Vitrine III (Audioguide: Station 6)

Die Vitrine zu den Fragebögen über „magische Alltagspraktiken“ ist nicht mehr vorhanden. Auf der Homepage der MMB finden sich jedoch die Links sowohl zu dem Aufsatz von Martha Muchow über die Erstellung des Fragebogens wie zu den Aufsätzen von Heinz Werner, der die ausgefüllten Fragebögen bei seiner Emigration mit in die USA genommen hat. Ebenfalls abrufbar ist die Power-Point-Präsentation von Prof. Dr. Meike Watzlawick zur Überreichung der Fragebögen an die MMB. Die Originalfragebögen sind nach wie vor über die MMB erhältlich und können für Forschungen genutzt werden.

|

|

Station 7: Schautafeln (Audioguide: Station 7)

Die von der Geschichtswerkstatt Barmbek ausgeliehenen Schautafeln sind nicht mehr zu sehen. Es gibt aber die Broschüre zur Ausstellung, die für 6€ (plus Versandkosten) erworben werden kann: https://geschichtswerkstatt-barmbek.de/produkt/kinder-in-barmbek/ (externer Link)

Titelblatt der Broschüre |

Schulalltag |

Spielen |

Station 8: Vitrine IV (Audioguide: Station 8)

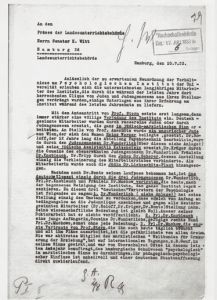

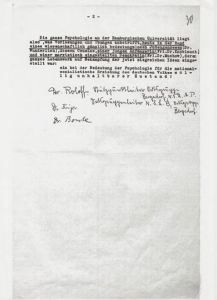

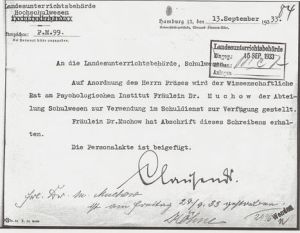

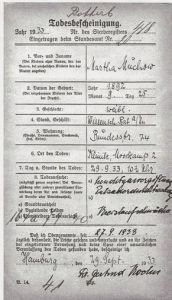

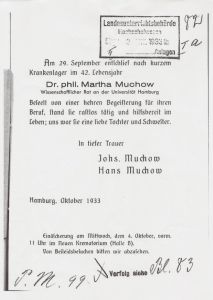

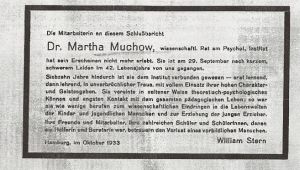

Die Vitrine existiert nicht mehr. Wir zeigen hier aber eine Kopie des Diffamierungsbriefs, den Muchows Kollegen an die Landesunterrichsbehörde geschickt haben. Die Verfügung, dass Martha Muchow die Universität verlassen müsse, erfolgte am 13.9.1933. Der Arzt stellte am 29.9.1933 den Tod fest. Sowohl die Familie wie William Stern veröffentlichten Todesanzeigen.

Die Universität Hamburg ließ am 23.4.2010 vor dem Hauptgebäude von dem Künstler Gunter Demnig Stolpersteine für während der Zeit des Nationalsozialismus von der Universität vertriebene Mitglieder verlegen. Dazu gehörte auch ein Stolperstein für Martha Muchow. Die Stadt Hamburg hat ebenfalls im Jahr 2010 einen Weg nach Martha Muchow benannt.

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof gibt es einen Bereich „Garten der Frauen“, in dem vor allem an Hamburger Frauen erinnert wird. In einer Spirale - die mittlerweile erheblich größer ist (https://garten-der-frauen.de (externer Link)) findet sich auch ein Gedenken an Martha Muchow.

|

|

Diffamierungsbrief vom 10.7.1933

Verweis Martha Muchows aus der Universität

Todesbescheinigung

Todesanzeige von Vater und Bruder |

Todesanzeige im Schlussbericht des Psychologischen Instituts 1933 |

Straßenschild "Martha-Muchow-Weg" |

Garten der Frauen |

Station 9: Signatur im Treppenhaus (Audioguide: Station 9)

Diese Signatur gehört zu den dauerhaft installierten Objekten der Ausstellung und ist folglich nach wie vor sichtbar.

Station 10: Graffiti Brandschutzmauer (Audioguide: Station 10)

Auch die von Philipp Kabbe gestaltete Graffiti an der Wand gehört zu den dauerhaften Kunstwerken.

|

|

Originaltexte

Publikationen von Martha Muchow im Volltext

- Über die Aufgaben einer wissenschaftlichen Jugendkunde. Ein Referat über Prof. Dr. W. Stern: Die Jugendkunde als Kulturforderung.pdf (2,5 MB)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 11, 1918 (7) S. 49-51 - Die hauptsächlichen Methoden der wissenschaftlichen Jugendkunde.pdf (3,5 MB)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 11, 1918 (12) S. 89-92 - Die Methode der Intelligenzprüfung nach Binet-Simon-Bobertag.pdf (2,5 MB)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 12, 1918 (2) S. 9-11 - Die pädagogisch-psychologische Methode der Auslese begabter Volksschüler für Sonderklassen mit fremdsprachlichem Unterricht.pdf (1 MB)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 12, 1919 (9/10) S. 66-68 - Psychische Berufseignung und Berufswahl.pdf (1,6 MB)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 13, 1919 (1) S. 1-2 (Fortsetzung S. 11-13 auch im Original verschollen) - Anleitung zur psychologischen Beobachtung der Schüler.pdf (4 MB)

In: Die deutsche Einheitsschule. Zentralblatt für das gesamte deutsche Schulwesen 1, 1920, S.353-358 - Studien zur Psychologie des Erziehers. Dissertation.pdf (17 MB !)

Universität Hamburg, Hamburg. Philosophische Fakultät, 1923 - Psychologische Untersuchungen über die Wirkung des Seeklimas. Eine vorläufige Mitteilung.pdf (4,8 MB)

In: Veröffentlichungen der Zentralstelle für Balneologie, 1924 (2), S. 1-11 - Was bedeutet eine Nordseekur in der Hamburgischen Kinderheilstätte Wyk auf Föhr für unsere Kinder?.pdf (1 MB)

In: Hamburger Lehrerzeitung 45, 1924 (3), S. 748-750 - Die Psychologie des Kindes und der Frau.pdf (1,3 MB)

In Frau und Gegenwart - Zeitschrift für die gesamten Fraueninteressen, 1927 (21. Juli), S. 3 - Die Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit in der Schule.pdf (2 MB)

In: Monatsschrift Deutscher Ärztinnen 4, 1928 (12), S. 209-211 - Die Volksschullehrerin und die Psychologie der Volksschülerin.pdf (2,8 MB)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 20, 1928 (28), S. 221-223 - Grundlinien der seelischen Entwicklung des Kindes im Kindergarten- und Grundschulalter. Unter besonderer Berücksichtigung des großstädtischen Arbeiterkindes.pdf (6,5 MB)

In: Jugend- und Volkswohlfahrt 12, 1929 (4), S. 203-215 - Psychologische Probleme der früher Erziehung.pdf (286 KB)

Nr. 19 der Veröffentlichungen der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, 1929 - Beiträge der gegenwärtigen Psychologie zu einigen Grundfragen der modernen Schulgestaltung.pdf (9,2 MB !)

In: Preußische Volksschullehrerinnen-Zeitung 23, 1930 (13+14), S. 105-109, 117-121 - Zur Entwicklung der Kindersprache.pdf (2,2 MB)

In: Dannemann, Adolf (Hrsg.): Encyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik. - Halle : Marhold, 1930, S. 1424-1429 - Fröbels Gedanken über Kleinkinderziehung und der moderne Fröbelsche Kindergarten im Lichte der gegenwärtigen Kinder- und Bildungspsychologie.pdf (1,4 MB)

In: Die Neue Erziehung 14, 1932 (10), S. 670-672 - Friedrich Fröbels Erziehungsgedanken und der moderne Kindergarten im Lichte der gegenwärtigen Kinder- und Bildungspsychologie.pdf (4,2 MB)

In: Oestreich, Paul (Hrsg.): Das Kleinkind, seine Not und seine Erziehung. Vorträge vom Kongress für Kleinkind-Erziehung 1. bis 5. Oktober 1932 im Neuen Rathaus zu Berlin-Schöneberg. - Jena : Zwing, 1932, S. 66-77