Lehrkräfteprofessionalisierung und professionelles Handeln unter besonderer Berücksichtigung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Ziele und Forschungsfragen

Die Forschungsgruppe „Lehrkräftepraktiken und Professionalisierung in Zeiten von Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ vereint Forschende verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und Fachrichtungen der Fakultät für Erziehungswissenschaften. Ausgangspunkt der gemeinsamen Forschungsaktivitäten ist die Grundannahme, dass der Erwerb von Wissen und Kenntnissen nicht automatisch einen entsprechenden Ausdruck in professionellen Handlungen findet. Gleichzeitig ist es aber von hoher Bedeutung zu verstehen, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit Personen tatsächlich hochwertige professionelle Handlungen durchführen und wie Personen in dem Erwerb dieser Handlungsfähigkeit unterstützt werden können. Dies gilt für das Handeln von Lehrkräften im Allgemeinen und mit Blick auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Besonderen. Leitende Fragestellungen der Forschungsaktivitäten sind:

- Wie lässt sich die Fähigkeit zum professionellen Handeln von Lehrkräften modellieren?

- Wie lässt sich das professionelle Handeln von Lehrkräften zu und mit digitalen Technologien modellieren und fördern?

- Wie lässt sich das professionelle Handeln von Lehrkräften zur Unterstützung einer nachhaltigen Transformation modellieren und fördern?

- Wie lässt sich die Professionalisierung von Lehrkräften gestalten, damit diese tatsächlich professionell Handeln?

- Wie können Lehrkräfte zu professionellen Handlungen befähigt werden, die ihre Lernenden zu hochwertigen, gebildeten Handlungen befähigen?

Professionelles Handeln wird dabei verstanden als Handeln, bei denen wissenschaftliche Erkenntnisse passend zu den Erfordernissen konkreter Situationen modifiziert und in reales Tun übersetzt werden.

Beispiele, welche die Grundannahme verdeutlichen, zeigen sich im Alltag an verschiedenen Stellen. So wird allgemein in der Lehrkräftebildung das Phänomen des Praxisschocks diskutiert. Dieser „[…] umschreibt Veränderungen von Einstellungen und Verhalten sowie Stress bzw. Burnout-Symptome als Resultat der ersten Konfrontation mit der unterrichtlichen Praxis.“ (Klusmann et al., 2012, S. 276) Als Ursachen gelten, dass angehende Lehrkräfte erst bei der Konfrontation mit der Praxis eine verlässliche Rückmeldung zur tatsächlichen Handlungsfähigkeit erhalten, die nicht deckungsgleich sein muss mit den Ergebnissen im Studium, also dem dort erworbenen Wissen, und es zudem zu einer Diskrepanz zwischen Idealen und der Realität kommt (Klusmann et al., 2012). Eine weitere Studie, welche die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln eindrucksvoll belegt, berichten Renkl et al. (1994).

Erste Ansatzpunkte

Um die Lücke zwischen Wissen und Kenntnissen auf der einen Seite und tatsächlichen Handlungen auf der anderen Seite besser verstehen zu können, greift die Forschungsgruppe auf verschiedene Ansätze und Theorien zurück.

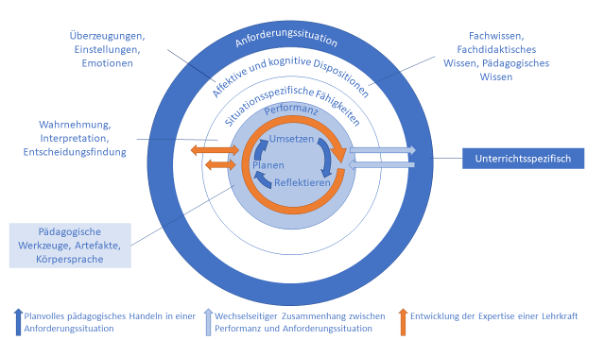

Ein erster wichtiger Bezugspunkt ist hier das professionstheoretische Modell von Unterrichtspraktiken nach Brungs, Buchholtz & Rott (2023). Dieses Modell (vgl. Abb. 1) versteht Praktiken als wiederkehrende, routinisierte Muster von Handlungen und Äußerungen, die Lehrkräfte in typischen unterrichtlichen Anforderungssituationen einsetzen. Praktiken werden dabei nicht nur als sichtbare Performanz beschrieben, sondern als Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels kognitiver und affektiver Dispositionen (z. B. Wissen, Überzeugungen, Einstellungen), situationsspezifischer Fähigkeiten (Wahrnehmen, Interpretieren, Entscheiden) sowie pädagogischer Werkzeuge und körperlicher Ausdrucksformen. Entscheidend ist, dass Praktiken im Unterricht nicht starr abgerufen, sondern im Prozess des Planens, Durchführens und Reflektierens situativ angepasst und weiterentwickelt werden. Damit verbinden sie explizite und implizite Wissensbestände mit dem tatsächlichen professionellen Handeln und eröffnen eine differenzierte Perspektive auf Lehrkräfteexpertise, die über reine Wissensmodelle hinausgeht (Brungs, Buchholtz & Rott, 2023).

Abb. 1 Theoretisches Modell von Unterrichtspraktiken (Brungs et al., 2023)

Die Begriffe des impliziten und expliziten Wissens finden sich in verschiedenen Ansätzen wieder, so z. B. in Arbeiten aus der Epistemologie. In diesem Bereich sind etwa Beiträge zu finden, die dafür plädieren, dass es zwei grundlegende Bausteine von Wissen gibt, zum einem das sog. Wissen-dass als in der Regel explizites, proportionales Wissen, und zum anderen das Wissen-wie als Handlungswissen, das in der Regel nicht sprachlich repräsentiert werden kann (Jung 2012; Moser 2002; Pritchard 2006).

Einige weitere Ansätze greifen diese Gedanken auf und unterscheiden verschiedene Arten von Wissen, z. B. in Form des expliziten und impliziten Wissens (vgl. z. B. Hermkes et al., 2020; Minnameier, 2005, 2007; Neuweg, 2004, 2014; Polanyi, 1985). „Explizites Wissen wird als theoretisch-systematisch verstanden, das kontextunspezifisch und nicht an Personen gebunden ist. Es artikuliert sich als sprachlich zugängliches Wissen und wird z. B. als Information, Theorie, Regel- und Lehrbuchwissen weitergegeben.“ (Dietzen, 2020, S. 89) „Demgegenüber bezeichnet das implizite Wissen ein persönlich gebundenes Erfahrungswissen, das nur schwer artikulierbar ist und durch Beobachtung, Imitation, gemeinsame Übung in Arbeits- und Lebenszusammenhängen erworben wird.“ (Dietzen, 2020, S. 89) In eine ähnliche Richtung arbeitet auch der Ansatz von Böhle (2017), der den Begriff des Arbeitshandelns nutzt, welcher ein objektivierendes und subjektivierendes Handeln umfasst, oder Rauner (2017) mit dem Begriff des Arbeitsprozesswissens.

Ein zentraler Bezugspunkt für die Bedeutung des Forschungsschwerpunkts ist zudem die practice-based teacher education, die core practices als erlernbare Basishandlungen in den Mittelpunkt stellt und die Professionalisierung von Lehrkräften über authentische, gestufte Übungsgelegenheiten fokussiert. Grossman et al. (2009) betonen, dass professionelle Handlungskompetenz über drei Stufen aufgebaut werden sollte: Representations of practice (z. B. Unterrichtsvideos) machen professionelles Handeln sichtbar, die Decomposition of practice zerlegt es in präzise Teilhandlungen, und Approximations of practice (z.B. Microteachings, Simulationen) ermöglichen eine angeleitete, risikofreie Erprobung professionellen Handelns mit gezieltem Coaching (siehe auch Weber & Prilop, 2023). Unterrichtsvideos bieten hierfür besonders geeignete Repräsentationen: Sie zeigen authentische Praxis, reduzieren dabei aber die Komplexität, sodass sie sich insbesondere für den Kompetenzerwerb bei Noviz:innen eignen (Grossman & McDonald, 2008; Weber al., 2018). Die Kombination aus deklarativem Wissen und fallbasiertem Wissen auf Basis realer Unterrichtssituationen ermöglicht ein vertieftes Verständnis professionellen Handelns. So entsteht ein systematischer Professionalisierungsprozess, der das situationsspezifische Wahrnehmen, Entscheiden und Handeln gezielt fördert.

Speziell für den Bereich Digitalisierung nutzt die Forschungsgruppe das DPACK-Modell als ersten Ausgangspunkt, welches sich vom klassischen TPACK-Ansatz ableitet und ihn um die Perspektive der Digitalitätskompetenz erweitert (Thyssen et al., 2023). Im Zentrum steht nicht mehr lediglich technologisches Wissen (TK), sondern ein weiter gefasster Digitalitätsbegriff, der auch sozio-kulturelle, ethische und kommunikationsbezogene Dimensionen digitaler Phänomene umfasst. Das DPACK-Modell verbindet dabei drei Kompetenzbereiche – Digitalitätswissen, pädagogisches Wissen und Fachwissen – und bettet sie in das Dagstuhl‑Dreiecksmodell ein (Fragen „Wie funktioniert das? Wie wirkt das? Wie nutze ich das?“), um Lehrpersonen für reflexive digitale Unterrichtsgestaltung zu befähigen.

Diese kurze und exemplarische Darstellung zeigt, dass es bereits erste Erklärungsansätze für die in der Forschungsgruppe behandelten Fragen gibt, diese aber noch weiter elaboriert werden müssen. So vertreten z. B. Böhle et al. (2017) die Auffassung, dass das subjektive Arbeitshandeln in westlichen Gesellschaften zu Gunsten des objektiven Arbeitshandelns weitestgehend verdrängt wurde. Wird von der Gültigkeit dieser These ausgegangen, ist anzunehmen, dass westliche Gesellschaften sich vor allem auf die Verbreitung von explizitem Wissen und weniger auf das implizite Wissen konzentrieren (ähnlich auch Neuweg, 2020). Mit anderen Worten: Es besteht ein deutlicher Bedarf an Forschungsarbeiten, die die Voraussetzungen für tatsächliches professionelles Handeln in den Blick nehmen.

Methodische Zugänge

Vor diesem Hintergrund setzt die Forschungsgruppe auf den Einsatz neuer Technologien und spezieller Methoden, um die tatsächlichen Handlungen von Lehrkräften in den Forschungsdatensätzen besser abbilden zu können. Die konkrete Umsetzung wird durch das Open Research Hub maßgeblich unterstützt.

- Biometrische Messverfahren wie die Erfassung der Herzfrequenzvariation, der Sauerstoffsättigung des Blutes oder der Hautleitfähigkeit ermöglichen eine objektive und kontinuierliche Erfassung physiologischer Reaktionen von Lehrkräften und Schüler:innen in konkreten Handlungssituationen. Diese Daten liefern wertvolle Hinweise auf emotionale, kognitive und stressbezogene Zustände, die mit professionellem Handeln korrelieren können. So lassen sich beispielsweise Unterschiede zwischen intendiertem und tatsächlichem Handeln sichtbar machen und die Wirkung professioneller Entwicklungsmaßnahmen evaluieren. Im Zusammenspiel mit digitalen Technologien tragen biometrische Verfahren dazu bei, professionelles Handeln nicht nur zu beobachten, sondern auch in seiner situativen Dynamik besser zu verstehen und modellieren zu können.

- Eye Tracking ermöglicht es, implizites Wissen durch visuelle Strategien von Lernenden sichtbar zu machen. In klassischen Datenerhebungen bleibt dies oft verborgen. Während Ergebnisse und Selbstauskünfte vor allem deklaratives Wissen erfassen, zeigt der Blickverlauf, wie Aufmerksamkeit gesteuert wird und welche Handlungsmuster daraus resultieren. Expert:innen richten z. B. ihren Blick länger und intensiver auf relevante Inhalte und treffen dadurch effektivere Entscheidungen, während Noviz:innen eher unsystematisch interagieren (Hahn & Klein, 2022; Li et al., 2023; C. W. Mayer et al., 2023). Eye Tracking ist geeignet, die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu adressieren, indem es aufzeigt, welche Strategien zu hochwertigeren Handlungen führen. Es bietet somit nicht nur einen Zugang zur Rekonstruktion von Expertiseentwicklung, sondern auch zur Weiterentwicklung digitaler Lern- und Feedbacksysteme, die individuelle Unterstützung und passgenaues Design fördern können (Jarodzka et al., 2017; Beach & McConnel, 2019).

- Die Interaktionsanalyse (Krummheuer, 2012; Schütte et al., 2019) ist ein sequenzanalytisches Verfahren, welches im Bereich der Mathematikdidaktik entwickelt wurde, also fachdidaktisch bzw. genauer: mathematikdidaktisch spezifisch geprägt ist. Ausgehend von den ethnomethodologischen Überlegungen Garfinkels (2020) und damit basierend auf der ethnomethodologischen Konversationsanalyse (Eberle, 2018; Sacks, 1998) kann mithilfe der Interaktionsanalyse analysiert werden, mit welchen alltagspraktischen Handlungen die Beteiligten ihre soziale Wirklichkeit herstellen. Zu ihren grundlegenden forschungspraktischen Prinzipien zählt, dass Interaktionssequenzen in ihrem ursprünglichen, real-zeitlichen Verlauf anhand von Tonband- oder Videoaufzeichnungen transkribiert und analysiert werden. Auf diese Weise kann die Geordnetheit der Interaktion so nachvollzogen werden, wie sie sich für die Beteiligten Schritt für Schritt entwickelt. Ziel ist es, den Prozess sichtbar zu machen, wie die Beteiligten wechselseitig gemeinsam fachliche Bedeutungen oder auch Bedeutungsdifferenzen aushandeln, um daraus Rückschlüsse auf die Bedingungen des fachlichen Lernens aller Beteiligten in den jeweiligen Situationen ziehen zu können (Schuette et al., 2021). Nicht nur die Aushandlungsprozesse über fachliche Gegenstände des Lernens lassen sich demnach mit der Interaktionsanalyse untersuchen, sondern auch die Bedingungen des Lernens, die zwar maßgeblich durch Praktiken des Lehrens von Lehrpersonen geprägt werden, aber im Sinne eines interaktionistischen Verständnisses (Blumer, 2013) eben auch durch die Form der Aushandlungsprozesse aller am Lernprozess Beteiligten geprägt sind.

- Leitfadengestützte Interviews dienen dazu, die Überzeugungen, Wissensbestände und biographischen Erfahrungen von Lehrkräften im Hinblick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu erfassen. Sie machen sichtbar, wie explizites Ausbildungswissen in individuelle Deutungsmuster übersetzt wird, die später das Handeln im Unterricht prägen. Damit tragen Interviews dazu bei, die Übergänge von theoretischem Wissen hin zu handlungsleitenden Routinen zu rekonstruieren (Helfferich, 2011).

- Video-Stimulated Recall (VSR) ergänzt die klassische Unterrichtsvideographie (Klette, 2023) und eröffnet die Möglichkeit, Unterrichtssituationen aus der Perspektive der handelnden Lehrkräfte nachträglich zu reflektieren (Muir, 2010). Indem Lehrkräfte ihre Entscheidungen und Wahrnehmungen in Bezug auf konkrete digitale oder nachhaltigkeitsorientierte Unterrichtsszenen erläutern, wird nachvollziehbar, wie implizite Routinen und situative Deutungen das tatsächliche Handeln steuern. VSR verdeutlicht somit, wo und wie Wissen im Handeln wirksam wird – oder wo es in der Praxis durch Routinen, Irritationen oder situative Anforderungen überlagert wird.

- Die Videoanalyse stellt eine etablierte qualitative Forschungsmethode dar, die zur systematischen Untersuchung von Lehr-Lern-Interaktionen im schulischen Kontext eingesetzt wird. Sie erlaubt eine detaillierte Erfassung verbaler und nonverbaler Kommunikationsprozesse sowie situativer Dynamiken innerhalb des Unterrichtsgeschehens. Ziel ist die Generierung empirisch fundierter Erkenntnisse über Unterrichtsqualität, didaktische Praktiken und Lernverhalten. Erwartet werden differenzierte Einsichten in mikroprozessuale Abläufe, die durch andere Erhebungsmethoden wie Fragebögen oder Interviews nur eingeschränkt zugänglich sind. Eine zentrale Besonderheit dieser Methode liegt in der Möglichkeit der wiederholten, sequenziellen und perspektivisch variierenden Analyse identischer Unterrichtssituationen. Darüber hinaus erlaubt die videobasierte Datenerhebung eine zeitlich flexible Auswertung und die Integration triangulierender Analyseverfahren. Methodisch erfordert die Videoanalyse jedoch eine hohe Sensibilität im Umgang mit datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie eine ausgeprägte technische und analytische Expertise.

Mitglieder der Gruppe

Leitung Digitalisierung Lehrkräftebildung

- Wirtschaftspädagogik; Didaktik des Rechnungswesens & Controllings

- Lehr-Lern-Prozesse für nachhaltige Innovationen

- Künstliche Intelligenz (u.a. EDDA) & Eye-Tracking in Forschung/Lehre

Mathematikdidaktik

- Didaktik der Mathematik – Sekundarstufe

- Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht

- Unterrichts-/Lehr-Lern-Forschung & Lehrerbildung

Koordination Forschungsprojekte

Berufspädagogik / Medientechnik

- Lehr-Lern-/Unterrichtsforschung mit Video

- Simulationen zum Lehren und Lernen

- Sprache in der Berufsbildung; berufliche Bildung in der Wissensgesellschaft

Juniorprofessur Berufspädagogik

- Unterrichtsqualität & Lehrer*innengesundheit/Professionalisierung

- Digitalisierung & Evaluationsprojekte (z.B. "Startchancen"–Programm

Prodekanin für Forschung & akademische Karrierewege

- Erziehungswissenschaft, Gebärdensprach- & Audiopädagogik

- Erwerb/Verarbeitung von Deutsch & Deutscher Gebärdensprache (DGS)

- Experimental-/Video-Studien, Befragungen; Kooperation mit IDGS & Biologischer Psychologie

Leitung Arbeitsbereich Grundschule (EW 5)

- Didaktik der Mathematik – Grundschule

- Sprache im Mathematikunterricht; kooperatives Lernen

- Mathematischer Anfangsunterricht; substanzielle Lernumgebungen & natürliche Differenzierung

Digitalisierung in der Bildung

- Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL); Argumentation, Dialog & Reasoning

- Forschung & Lehre zu kollaborativen/argumentativen Lernprozessen

- Leitung/Koordination in internationalen Netzwerken (z. B. EARLI SIG 26)

Literaturverzeichnis

Beach, P., & McConnel, J. (2019). Eye tracking methodology for studying teacher learning: a review of the research. International Journal of Research & Method in Education, 42(5), 485–501. https://doi.org/10.1080/1743727X.2018.1496415

Blumer, H. (2013). Der methodologische Standpunkt des Symbolischen Interaktionismus. In H. Bude, & M. Dellwing (Hrsg.), Symbolischer Interaktionismus. Aufsätze zu einer Wissenschaft der Interpretation (S. 63–140). Suhrkamp

Böhle, F. (2017): Subjektivierendes Handeln – Anstöße und Grundlagen. In: F. Boehle (Hg.): Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 3–34.

Böhle, F., Bolte, A., Neumer, J., Pfeiffer, S., Porschen, S., Ritter, T- et al. (2017): Subjektivierendes Arbeitshandeln – „Nice to have“ oder ein gesellschaftskritischer Blick auf „das Andere“ der Verwertung? In: F. Boehle (Hg.): Arbeit als Subjektivierendes Handeln. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 839–847.

Brungs, C.L., Buchholtz, N. & Rott, B. (2023). Grundlagen eines professionstheoretischen Verständnisses von Unterrichtspraktiken am Beispiel inklusiver Praktiken von Mathematiklehrkräften. k:ON - Kölner Online Journal für Lehrer*innenbildung, 7, 47–70. https://doi.org/10.18716/ojs/kON/2023.3

Dietzen, A. (2020): Implizites Wissen, Arbeitsvermögen und berufliche Handlungskompetenz. In: R. Hermkes, G. H. Neuweg und T. Bonowski (Hg.): Implizites Wissen. Berufs- und wirtschaftspädagogische Annäherungen. Bielefeld: wbv, S. 87–107.

Eberle, T. S. (2018). Ethnomethodologie und Konversationsanalyse. In R. Schützeichel (Hrsg.), Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung (S. 139-160). Herbert von Halem Verlag.

Garfinkel, H. (2020). Studien zur Ethnomethodologie (1967). In E. Schüttpelz, A. W. Rawls & T. Thielmann (Hrsg.), Studien zur Ethnomethodologie (S. 27–386). Campus Verlag

Grossman, P., & McDonald, M. (2008). Back to the future: Directions for research in teaching and teacher education. https://doi.org/10.3102/0002831207312906

Grossman, P., Hammerness, K., & McDonald, M. (2009). Redefining teaching, reimagining teacher education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15 (2), 273- 289. https://doi.org/10.1080/13540600902875340

Hahn, L. & Klein, P. (2022). Eye tracking in physics education research: A systematic literature review. Physical Review Physics Education Research, 18(1). https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.18.013102

Helfferich C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hermkes, R, Neuweg, G. H., Bonowski, T. (Hg.) (2020): Implizites Wissen. Berufs- und wirtschaftspädagogische Annäherungen. Bielefeld: wbv.

Jarodzka, H., Holmqvist, K. & Gruber, H. (2017). Eye tracking in Educational Science: Theoretical frameworks and research agendas. Journal of eye movement research, 10(1). https://doi.org/10.16910/jemr.10.1.3

Jung, E.‑M. (2012). Gewusst wie? Eine Analyse praktischen Wissens. Ideen & Argumente. DE GRUYTER. https://doi.org/10.1515/9783110258622

Klette K. (2023). Classroom observation as a means of understanding teaching quality: Towards a shared language of teaching? J. Curric. Stud. 55, 49–62. https://doi.org/10.1080/00220272.2023.2172360

Klusmann, U., Kunter, M-, Voss, T., Baumert, J. (2012): Berufliche Beanspruchung angehender Lehrkräfte: Die Effekte von Persönlichkeit, pädagogischer Vorerfahrung und professioneller Kompetenz. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 26 (4), S. 275–290. https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000078

Krummheuer, G. (1992). Lernen mit »Format«. Deutscher Studien Verlag.

Li, S., Duffy, M. C., Lajoie, S. P., Zheng, J. & Lachapelle, K. (2023). Using eye tracking to examine expert-novice differences during simulated surgical training: A case study. Computers in Human Behavior, 144, 107720. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107720

Mayer, C. W., Rausch, A. & Seifried, J. (2023). Analysing domain-specific problem-solving processes within authentic computer-based learning and training environments by using eye-tracking: a scoping review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 15(1). https://doi.org/10.1186/s40461-023-00140-2

Minnameier, G. (2005): Wissen und Konnen im Kontext inferentiellen Denkens. In: Helmut Heid und Christian Harteis (Hg.): Verwertbarkeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 183–203.

Minnameier, Gerhard (2007): Den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben? – Die Theorie des impliziten Wissens in der expliziten Kritik. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 103 (4), S. 569–580.

Moser, P. K. (2002). Introduction. In P. K. Moser (Hrsg.), Oxford handbooks in philosophy. The Oxford handbook of epistemology (S. 3–24). Oxford University Press.

Muir T. (2010). “Using video-stimulated recall as a tool for reflecting on the teaching of mathematics,” in Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia: Shaping the Future of Mathematics Education, (eds) Sparrow, L., Kissane, B., & Hurst C. (Freemantle: MERGA), 438–445.

Neuweg, G. H. (2004): Könnerschaft und implizites Wissen. Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis. Zugl.: Linz, Univ., Habil.-Schr., 1998. 3. Aufl. Münster, München, Berlin: Waxmann (Internationale Hochschulschriften, 311).

Neuweg, G. H. (2014): Das Wissen der Wissensvermittler. In: E. Terhart, H. Bennewitz und M. Rothland (Hg.): Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Münster, New York: Waxmann, S. 583–614.

Neuweg, G. H. (2020): Implizites Wissen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In: C. Cramer, J. König, M. Rothland und S. Blömeke (Hg.): Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung: Verlag Julius Klinkhardt.

Polanyi, M. (1985): Implizites Wissen. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 543).

Pritchard, D. (2006). What is this thing called knowledge? What is this thing called? Routledge.

Rauner, F. (2017): Grundlagen beruflicher Bildung. Mitgestalten der Arbeitswelt. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. Online verfügbar unter https://elibrary.utb.de/doi/book/10.3278/9783763957774.

Renkl, A., Gruber, H., Mandl, H., Hinkofer, L. (1994): Hilft Wissen bei der Identifikation und Kontrolle eines komplexen ökonomischen Systems? In: Unterrichtswissenschaft 22 (3), S. 195–202.

Sacks, H. (1998). Lectures on conversation. Blackwell

Schütte, M., Friesen, R.-A., & Jung, J. (2019). Interactional analysis. A method for analysing mathematical learning processes in interactions. In G. Kaiser & N. Presmeg (Hrsg.), Compendium for Early Career Reasearchers in Mathematics Education. ICME 13 Monograph (S. 101–129). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7

Schütte, M., Jung, J. & Krummheuer, G. (2021). Diskurse als Ort der mathematischen Denkentwicklung - Eine interaktionistische Perspektive, Journal für Mathematik-Didaktik, 42, 525–551. https://doi.org/10.1007/s13138-021-00183-6

Thyssen, C., Huwer, J., Irion, T., & Schaal, S. (2023). From TPACK to DPACK: The “Digitality-related pedagogical and content knowledge”-model in STEM-education. Education sciences, 13(8), 769. https://doi.org/10.3390/educsci13080769

Weber, K. E. & Prilop, C. N. (2023). Videobasiertes Training kollegialen Feedbacks in der Lehrkräftebildung. In Carnein, O., Damnik, G., Krause, G. & Vanier, D. (Hrsg.) (2023). Spezifische Aspekte von Trainings pädagogischer Kompetenzen in Abgrenzung zu anderen Lehr-Lern-Situationen in der Lehrkräftebildung: Tagungsband. Online-Tagung an der Uni Rostock am 4. und 5. März 2022 zum Thema "Ist das jetzt schon ein Training? Wie unterscheiden sich Trainings von anderen Lehr-Lern-Situationen in der Lehrkräftebildung?". Rostock: Publikationsserver RosDok. https://doi.org/10.18453/rosdok_id00004444.

Weber, K. E., Gold, B., Prilop, C. N. & Kleinknecht, M. (2018). Promoting pre-service teachers’ professional vision of classroom management during practical school training: Effects of a structured online- and video-based self-reflection and feedback intervention. Teaching and Teacher Education, 76, 39-49. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.08.008